人的資本の有効活用

JCUグループは、従業員の持つ個々の能力を活かすことが経営の大きな柱と考え、人材育成と働きやすい職場環境の整備に取り組んでいます。

働きやすい職場環境

雇用の定着に向けて

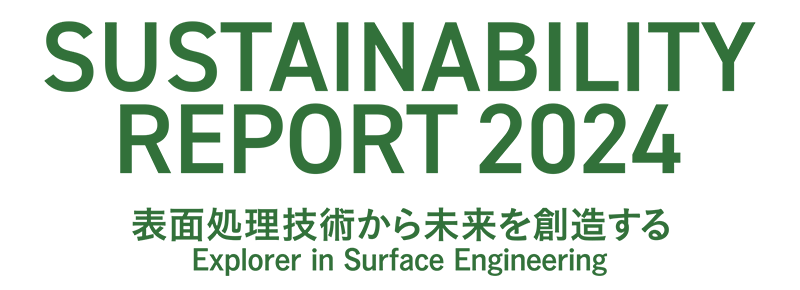

平均勤続年数(単体)

JCUは、従業員の定着のための取り組みをすすめています。従業員には、自分の能力を発見し伸ばす機会として、自己啓発のためのセミナー受講、事業成長を見据えた展示会見学、語学研修などを推奨しています。また、各個人は目標管理シートを使用して個人目標の設定を行っています。目標管理シートを使用することで、個人の目標をより明確化し、ステップアップした業務を行えているのか、やりがいを高められているのかを確認できる仕組みになっています。その他にも福利厚生の充実など、働きやすい環境づくりに努めています。

JCUではこのような取り組みが、従業員の定着に寄与しているかどうかの目安として、新入社員の定着率や平均勤続年数、離職率を算出しています。

過去3年間(2022年3月期から2024年3月期まで)に入社した新入社員の定着率は、92.9%と高い定着率を維持しています。平均勤続年数は、男女合計で16.2年と、前年度より向上しています。業界の平均勤続年数(製造業 男性16.0年、女性11.6年、男女合計14.8年※1)と比較すると、男性、女性ともに上回る結果となっています。また、2018年3月期以降は、平均勤続年数は、男女ともに徐々に上昇する傾向にあります。

2024年3月期の離職率は、4.6%となりました(参考:2024年3月期上半期の製造業業界の平均離職率は5.1%※2)。離職率の内訳は、自己都合が3.8%、会社都合が0%、それ以外の定年退職などが0.8%です。

※1 厚生労働省「賃金構造基本統計調査結果の概況」より抜粋

※2 厚生労働省「令和5年上半期雇用動向調査結果の概況」より抜粋

ハラスメント対策

JCUグループでは、ハラスメント防止対策として、社内にセクハラおよびパワハラ相談室を常設しています。各事業所には窓口の担当者として男性・女性各1名ずつが配置され、イントラネットで周知を行うなど相談しやすい環境づくりを行っています。また、全従業員を対象としたハラスメント防止方針を策定し、各種ハラスメントの未然防止と問題解決、プライバシーの保護に努めています。

加えて、メンタルヘルスおよび各種ハラスメントなどに対応する相談窓口(EAP/従業員補助プログラム)を社外に設けており、従業員の抱えるストレスや悩みなどにいち早く対応できるようにしています。EAP講師によるメンタルヘルスケア研修やパンフレットとカードの配付、年4回のイントラネットでの情報発信などにより、管理職を含む全従業員が働きやすい環境づくりを行っています。

メンタルヘルス・ハラスメントに関する

社員研修状況(単体)

多様性と機会均等

JCUグループは、多様性を尊重し、機会の均等を図っています。

雇用条件についても性別などにおける差は設けていません。

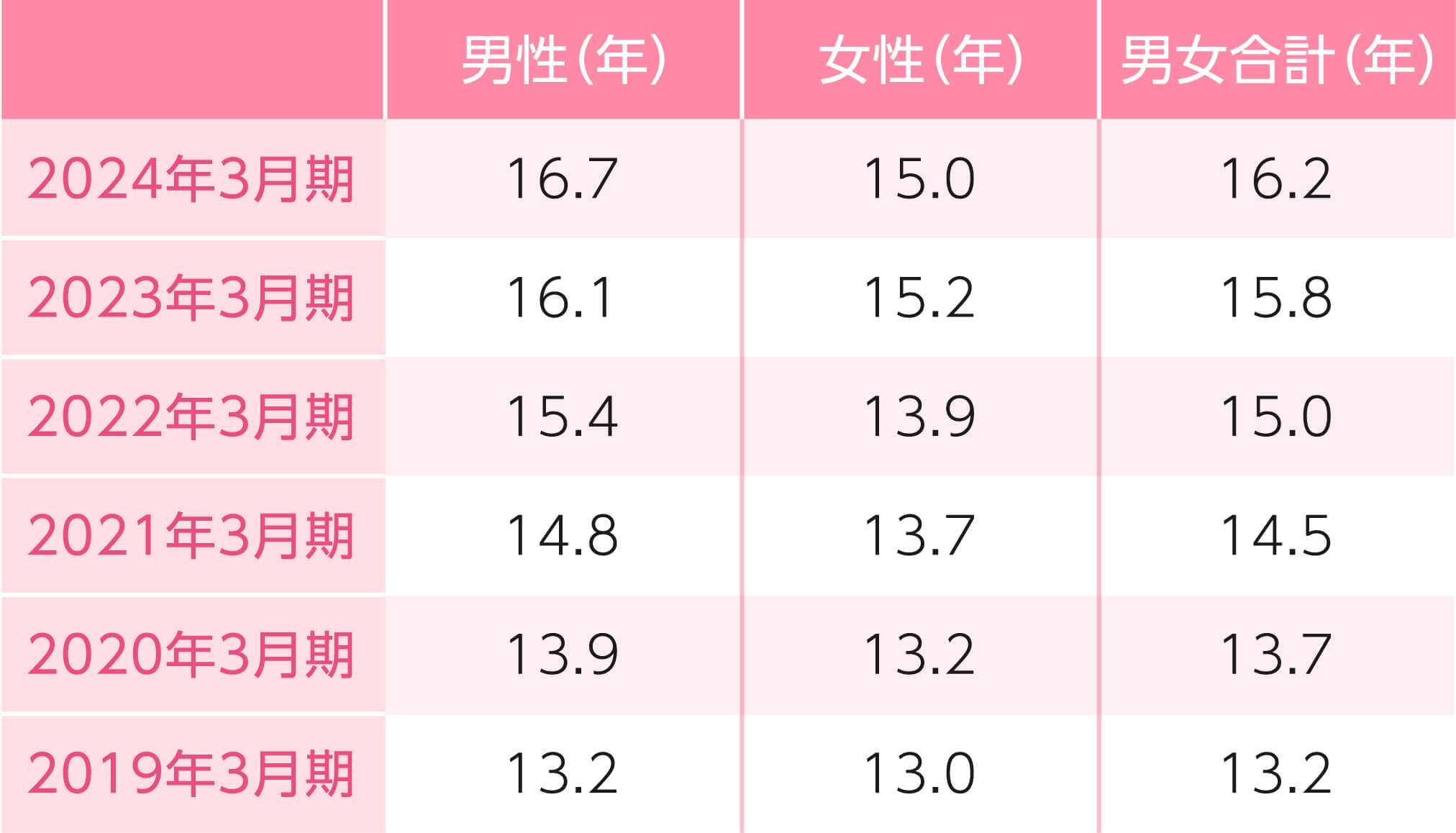

従業員数(単体)

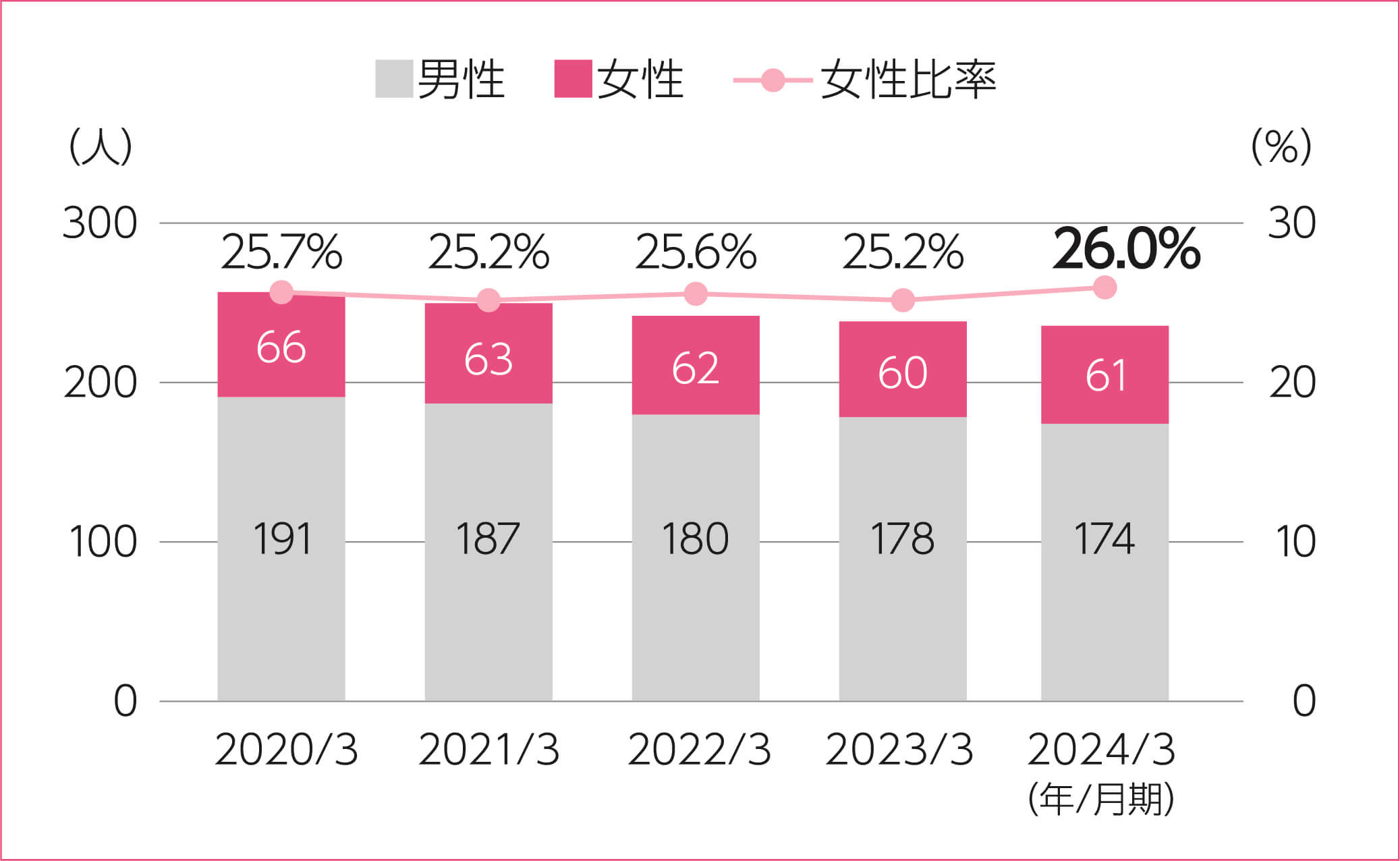

正社員比率(単体)

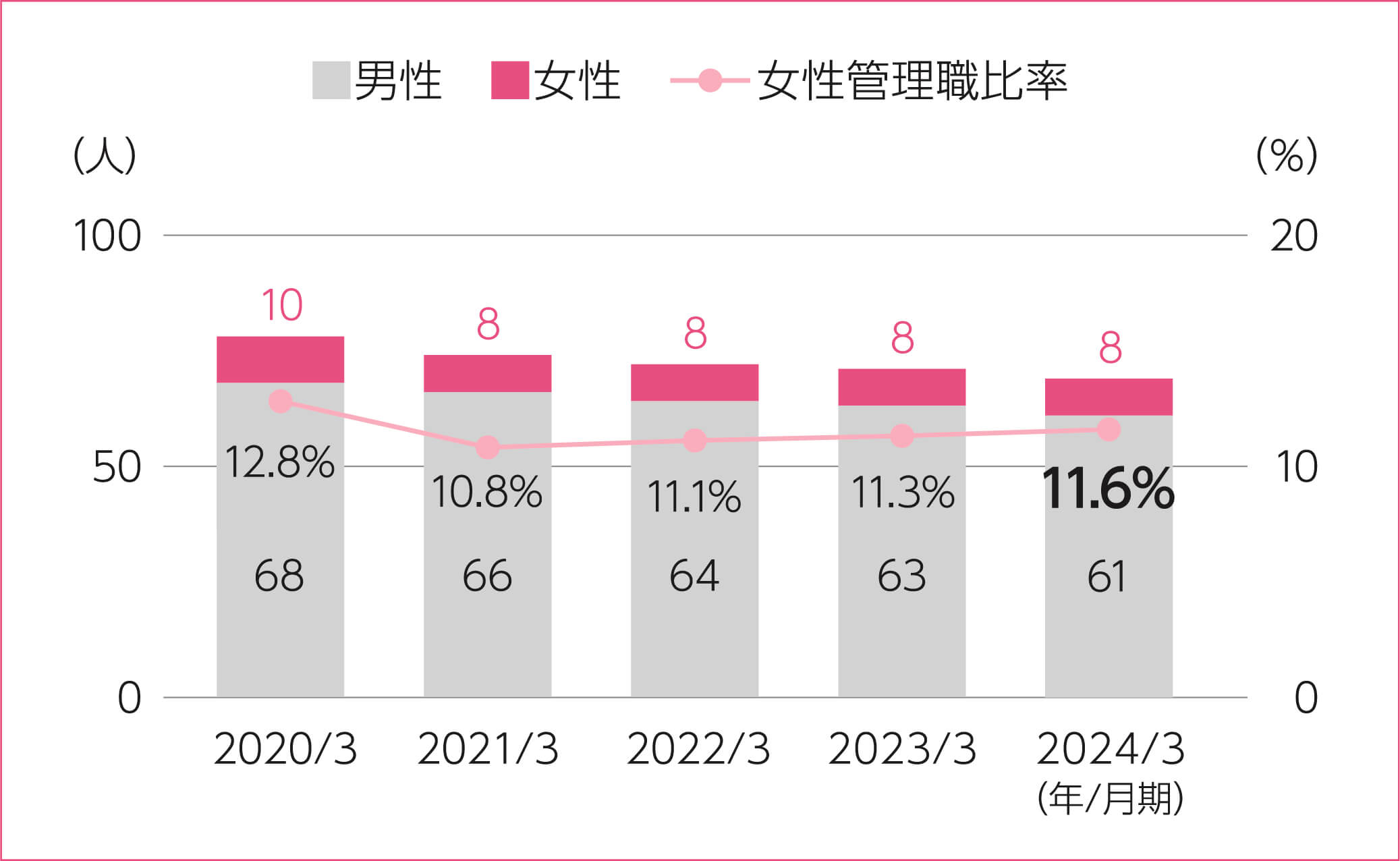

女性管理職比率(単体)

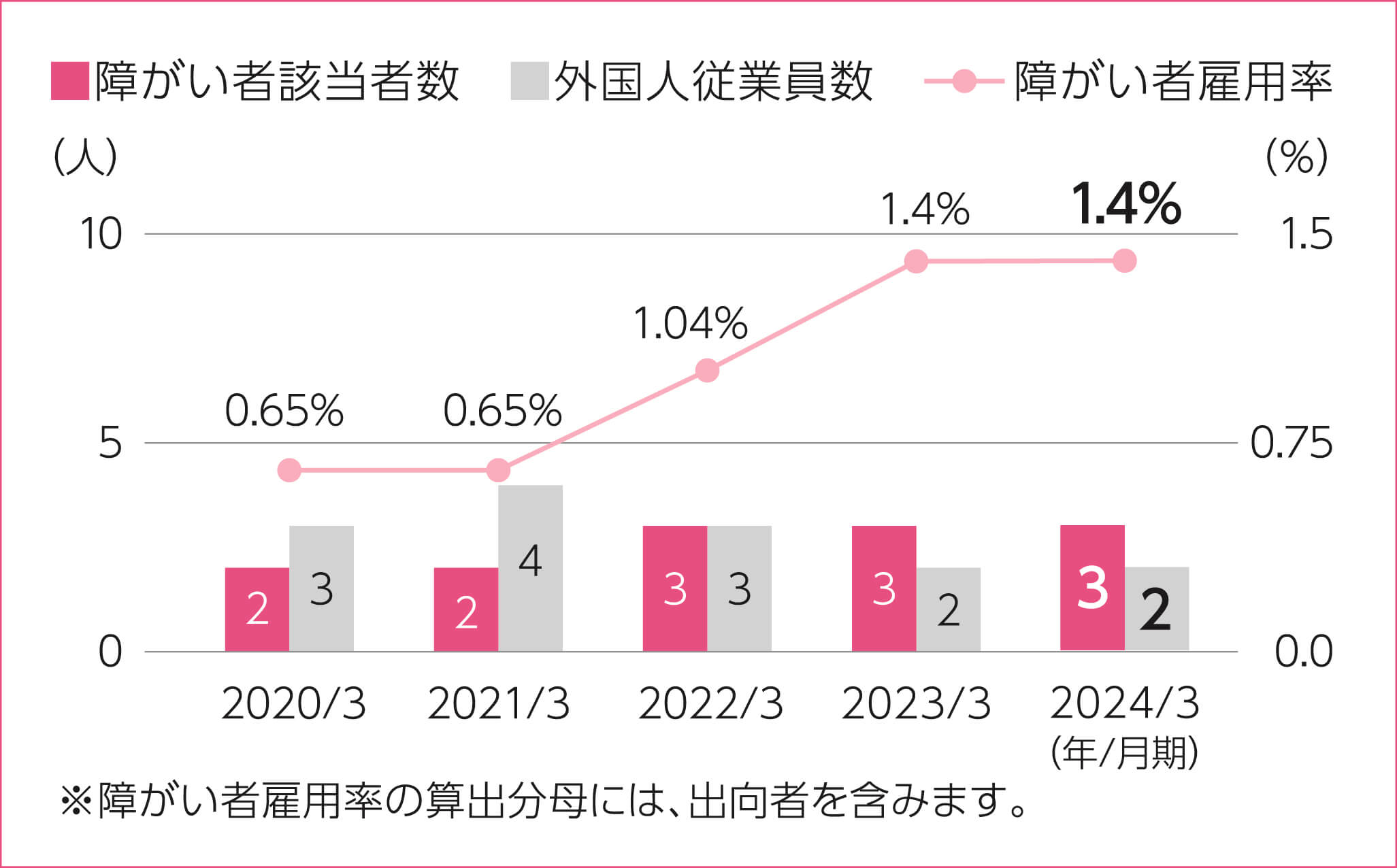

障がい者雇用(単体)/外国人従業員数(単体)

育児と介護

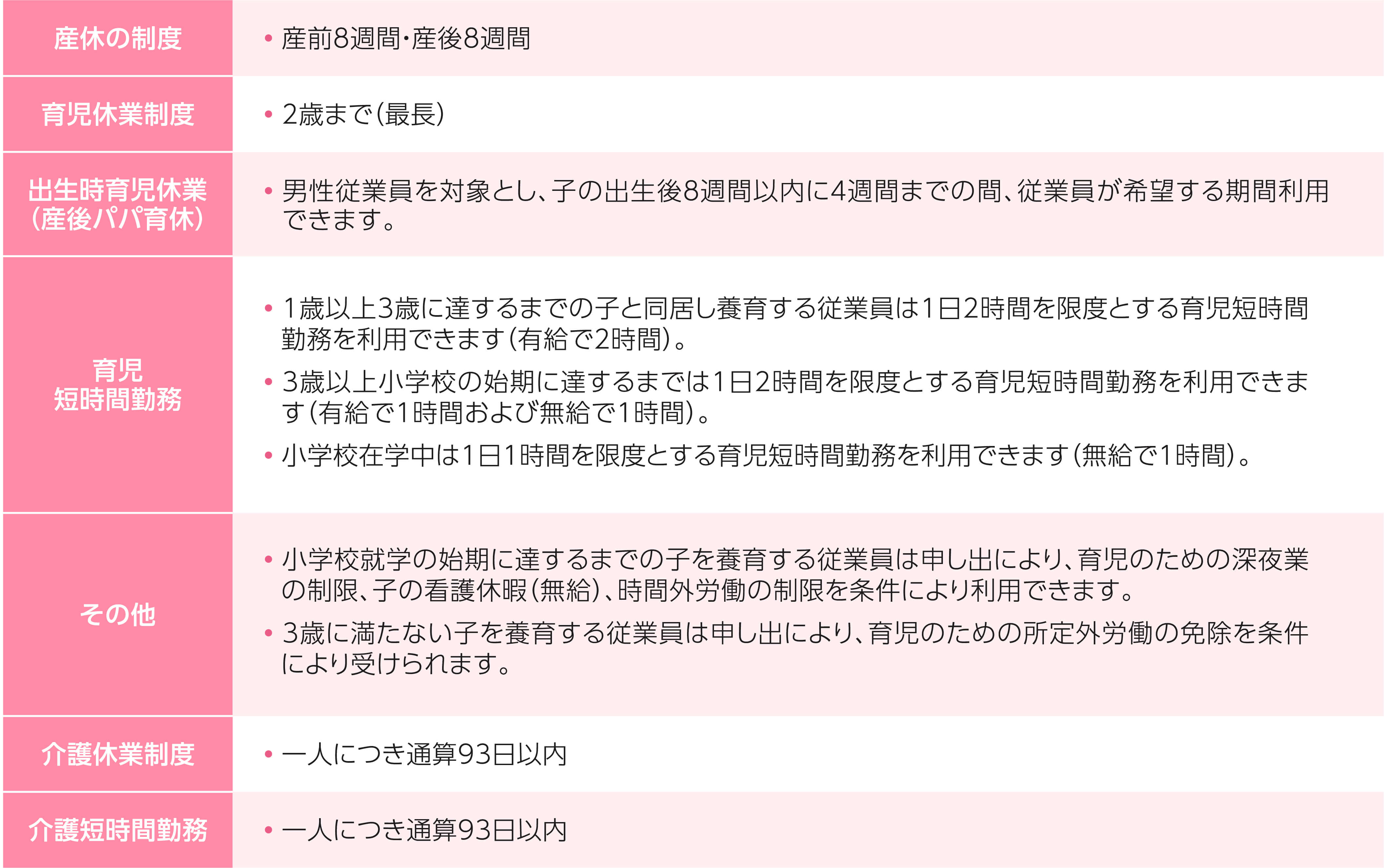

JCUでは多様性を活かして働いてもらうため、厚生労働省の定めた法定の日数よりも多く取得できる育児休業制度や男性従業員も利用している育児短時間勤務制度を設けています。また、同様に介護休業制度も設けています。

育児休業取得者数(単体)

産休、育児休業、介護休業制度の概要

人材育成

JCUグループでは、2024年5月に公開した中期経営計画において、「人的資本の有効活用」を基本方針およびマテリアリティの一つとして掲げています。そのなかでも人材育成は、当社の目指す姿を実現するために必要不可欠な課題と考えています。そのためJCUでは、様々な施策と共に人材育成プログラムの充実に力を注いでいます。

新入社員は入社後約2か月にわたり、実験を行いながら表面処理の原理を学ぶ技術研修、原料の投入から出荷までの薬品製造工程を学ぶ工場研修、当社薬品を使用するお客様の生産現場に同行する営業研修など、各部門で研修を受けます。これにより、当社グループの強みを理解・体験し、よりよい製品・サービスを提供するために必要な基礎知識の習得を行っています。また、情報漏洩防止、法令順守の徹底を図るため、定期的な情報セキュリティー教育やコンプライアンス教育などを行っています。

事業所ごとの人材育成の取り組みとして、生産本部ではヒヤリハットなどの問題発見力の強化のための研修を行っています。総合研究所ではスキルマトリクスを採用し、客観的な視点から個人の能力を把握することで自身の能力について改めて意識を持ってもらう取り組みをしています。また、営業本部では「営業力育成活動計画進捗管理シート」を作成し、必要なスキルの習得に役立てています。海外の各事業所でも現地社員のスキル向上のため、技術勉強会、法令規制に関する勉強会など各種研修を行っています。

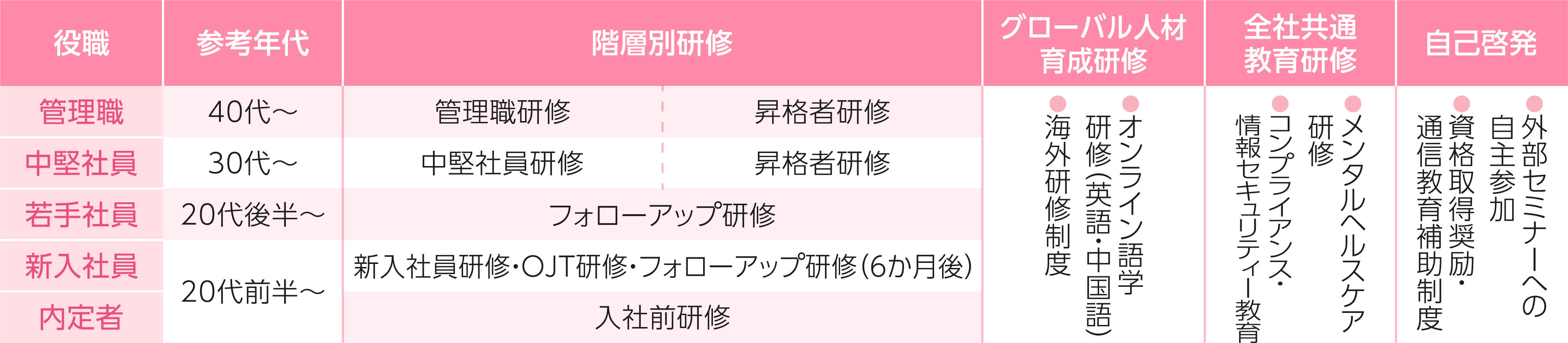

加えて、JCUでは以下のような研修プログラムを用意し、組織のグローバル化に対応した従業員の成長をサポートしています。

従業員の育成のため、JCUグループは今後も様々な施策を行っていきます。

JCUグループが求める人材像

当社に必要な人材

高い開発力のある人材

高いサポート力のある人材

グローバルに対応できる人材

経営視点を持つ人材

テーマ

- 製品開発に必要な専門性の強化

- 現地スタッフの技術力、営業力向上

- 海外赴任体験制度の新設

- グローバル体制に適したキャリアパスへのシフト

- 戦略的な人員配置

- 管理職、管理職候補者向けマネジメント研修強化

語学研修制度

グローバルに対応できる人材の育成の一環として、語学研修制度を実施しています。

当社は社員の語学力の向上、自己啓発活動の推進を目的として、従来の講師派遣型語学研修からeラーニングシステムによる自己学習(インプット)とオンライン英会話(アウトプット)を併用可能なオンライン語学研修を導入しています。

海外研修制度

2022年3月期から若手社員を対象とした海外研修制度を始めました。これは、海外での勤務に関心がある希望者が短期間の海外現地法人での業務を体験し、その経験を通じてグローバルな視点をもった人材に成長することを目的としています。

従業員が各国での働き方や文化の違いに直接触れることで、個々の適性を再発見することにも期待しています。

人材育成のための研修プログラム

海外研修制度の利用者の声

JCUでは、人材育成の一環として海外研修制度を取り入れています。本制度は今年で3年目となりますが、今回は研修者第一号の岡部さんに当時のエピソードや研修前後の変化などについてお話をうかがいました。

JCU表面技術(湖北) 有限公司

技術品証部 技術担当課長 岡部 恭平

Q1. 研修前、海外で仕事をすることについてどのような印象を持っていましたか?

漠然とですが、ハードなイメージがありましたね。仕事面では、言葉の壁や周りに日本人が少ない中で負う責任、生活面では食べ物や医療ですかね。

当時私は、お客様のトラブル対応や技術支援を行う部署に所属していたため、海外出張の経験はありましたが、実際にそこに住んで仕事をするというのは全然違うのだろうな、という印象がありました。

Q2. 研修中どんなことをしましたか?また、現地スタッフとのふれあいはいかがでしたか?

私は、タイの現地法人で研修を行ったのですが、業務では、製造や品質検査の見学、客先訪問、実験室で不良解析なども行いました。また、当時タイでは当社の主力製品の一つであるビアフィリングめっきを取り扱う機会が少なかったため、勉強会も行いました。

休日は、パタヤなどの観光地に行ったり、もともと体を動かすのが好きなのでジムに通ったり、初めてのムエタイ体験もしましたね。研修後半はすっかり現地にも慣れ、一人で街を散策したりもしました。

また、現地スタッフとは研修者第一号ということもあり、当初はお互い手探りでコミュニケーションにも四苦八苦することもありましたが、スタッフの皆さんはとても明るく、親切でお昼なども一緒に行くようになりました。印象に残っているのは、偶然現地スタッフの結婚式があり、参列させていただいたことですね。とても楽しい思い出となりました。

Q3. 研修後、海外での仕事、生活に対する考えで変わったことはありますか?

やはり、海外での仕事や生活に対するイメージが具体的になったことで、漠然とした不安が解消されました。特に当初不安に感じていた言葉の壁も、行ってみると思っていたほどではなく、タイであってもビジネスであれば英語ですむ場面も多々ありました。また、行動で示すだけでも伝わることもあり、自主的に行動する大切さを再認識しました。

Q4. 最後に一言お願いします。

本研修は、自分にとって初めての長期間の海外生活で大変貴重な経験となりました。私の体験談が、今後研修を受ける人たちにとって少しでも役に立てれば大変うれしく思います。もし、少しでも海外での仕事に興味があれば、是非チャレンジしてみてください。