コンプライアンスおよび

リスクマネジメントの強化

JCUグループは、企業の社会的責任の重要性を認識し、その責任を果たすために、コンプライアンスに関する規範および倫理規範として「JCU行動基準」を定めています。また、経営目標の達成と事業活動に重大な影響を及ぼすリスクを把握し、リスク低減対策を実施しています。

コンプライアンスの推進

JCUグループでは、「JCU行動基準」に基づき、あらゆる企業活動の場面において、関係法令および社内規程を常に遵守し、すべての企業活動が正常な商習慣と社会倫理に適合したものとなるよう、コンプライアンスの推進を図っています。

行動基準は、日本語以外では中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、英語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、インドネシア語の7言語に翻訳しています。各言語に翻訳された行動基準は、現地の習慣、法制とも照らし合わせて、各現地法人に発信しています。

さらに、企業理念、CSR方針、JCUスピリットおよび行動基準はJCUの全従業員に配付され、周知徹底を行っています。

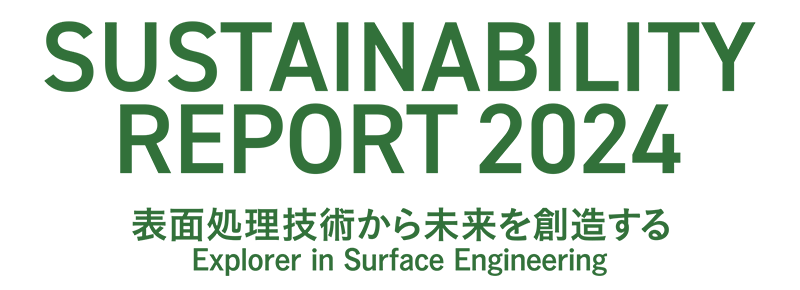

コンプライアンス推進体制

JCUグループでは取締役会のもとに、代表取締役会長兼CEOを委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、経営トップが自らコンプライアンスを推進しています。

コンプライアンス委員は、社内取締役および一部の執行役員で構成されています。この委員会の下には、各部門から任命されたコンプライアンス管理推進者による会議が設置されています。コンプライアンス管理推進者は、法令分野ごとの分科会などを通して、法改正に関する情報収集や課題の把握に努めています。コンプライアンス管理推進者会議では、社内の実務的な情報の共有および委員会に報告すべき事項が議論され、その内容は速やかに委員会に報告されます。委員会は報告された内容を経営的な観点から検討し、会社として対応を決定した上で、関係部門に実行させるという体制になっています。

コンプライアンス推進体制

内部および外部通報窓口の設置

JCUグループは、不正行為の早期発見と是正を図り、コンプライアンスの強化に資することを目的として内部および外部通報窓口を設置し、JCUグループの役職員およびお取引先様などからの、組織的または個人的な法令違反行為に関する通報への適正な対応の仕組みを定めています。

内部および外部通報窓口

永松・横山法律事務所

担 当:横山 敏秀 弁護士

- 〒102-0094

- 東京都千代田区紀尾井町3番12号

紀尾井町ビル8階806号室

FAX: 03-6910-0746メール: jcu.hotline@n-lo.com

コンプライアンスの取り組み

JCUグループは、コンプライアンスの基本的な考え方である「行動基準」の周知を徹底するため、規則、ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配付などを行い、個人参加型のeラーニングシステムを利用した勉強の機会を提供しています。また、問題点の早期発見のためグループの内部監査を実施しています。さらに推進活動として、各拠点で対象となる法令に関する教育の実施を検討しています。

総合研究所と生産本部では、業務に関連する法令や、取り扱いに注意を要する薬品の勉強会を実施しています。また、理解度のチェックや力量評価なども行い、コンプライアンスを推進しています。

コンプライアンス相談窓口の設置

JCUグループでは、内部および外部通報窓口とは別に、コンプライアンス上、社内で疑問に思うことがあった場合、相談しやすいようにコンプライアンス相談窓口を設置しています。コンプライアンス相談窓口については、イントラネットに掲載されているコンプライアンス・マニュアルに記載し、社内での周知を行っています。

反社会的勢力排除の取り組み

JCUグループは、「行動基準」に反社会的勢力排除を掲げ、社会秩序や健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず、所轄官庁および関連団体と協力しその排除に努めています。

法務部のコンプライアンス推進活動について

法務部のコンプライアンス推進活動について

JCUでは、企業の社会的責任の重要性を認識し、従業員が適切な行動ができる職場づくりを目指しています。今回は、コンプライアンス推進活動の取り組みについて法務部の白川さんにお話をうかがいました。

法務部 白川 慶亮

JCUでは、コンプライアンスの推進として、問題点の早期発見や社員一人一人の意識向上に努めています。そのような中、法務部では推進活動の一環として、全社員を対象に定期的に「コンプライアンスクイズ」を実施しています。これまでも、各自が自席で学習する形式で実施してきましたが、2022年10月より内容を大きくリニューアルしました。研修資料は、当社の行動基準や規定を踏まえた内容に修正、マンガ調で見やすくし、2週に1度の頻度で実施しています。社内のどこからもコンプライアンス違反が起きないよう、実施対象はすべての従業員とし、正社員だけではなく、海外出向者や派遣社員まで幅広く行っています。当初は、クイズの未回答者もいましたが、今では95%以上の回答率を得られるまで浸透させることができました。内容も網羅的にテーマを扱うことで、会社全体の法令レベルの底上げ、意識の向上につながっています。

法律は専門性が高く一見自分とは関係ない分野と思われがちですが、法務部としては如何に皆さんの身近に関係するかを認識していただき、またその苦手意識を払拭していただくことが、社員一人ひとりが法令順守の担当者であるという意識につながると考えています。今後も推進活動を継続していくとともに、法務的なテーマに関する疑問の受け口として「相談しやすい法務部」になるよう努めていきます。

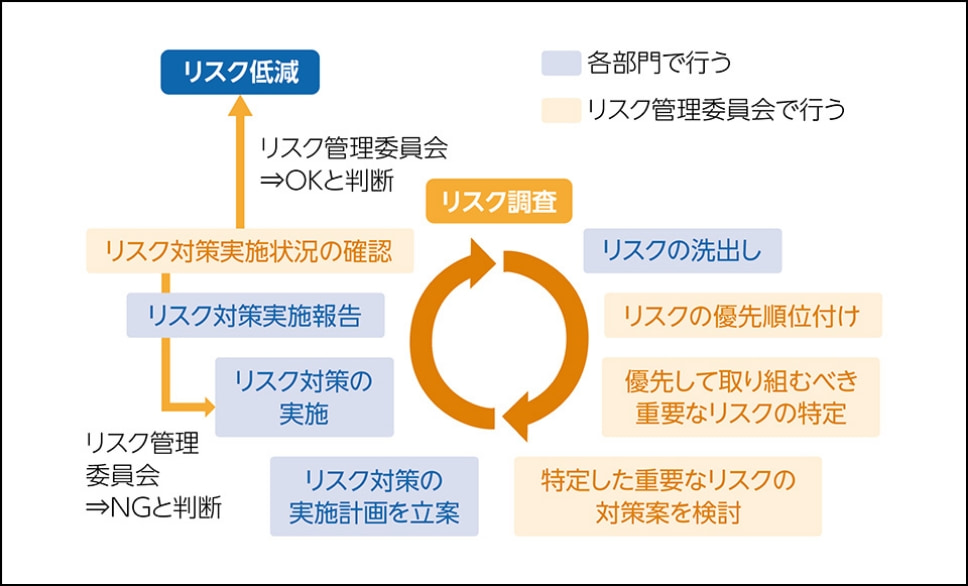

リスク管理の体制

JCUグループでは、取締役会のもとに代表取締役会長兼CEOを委員長とするリスク管理委員会を設置しています。委員は、社内取締役および一部の執行役員で構成されています。この委員会の下には、各部門から任命されたリスク管理推進者の会議が設置されています。リスク管理推進者会議では、各部署から抽出されたリスクの内容を精査し、その危険度や現時点での対策など、様々な観点から多数回・長時間の議論を行います。議論された内容は速やかに管理委員会に報告され、管理委員会が経営的な観点から検討した上で、最終的なJCUグループにとっての重要なリスクを特定し、各部門における対策を決定します。

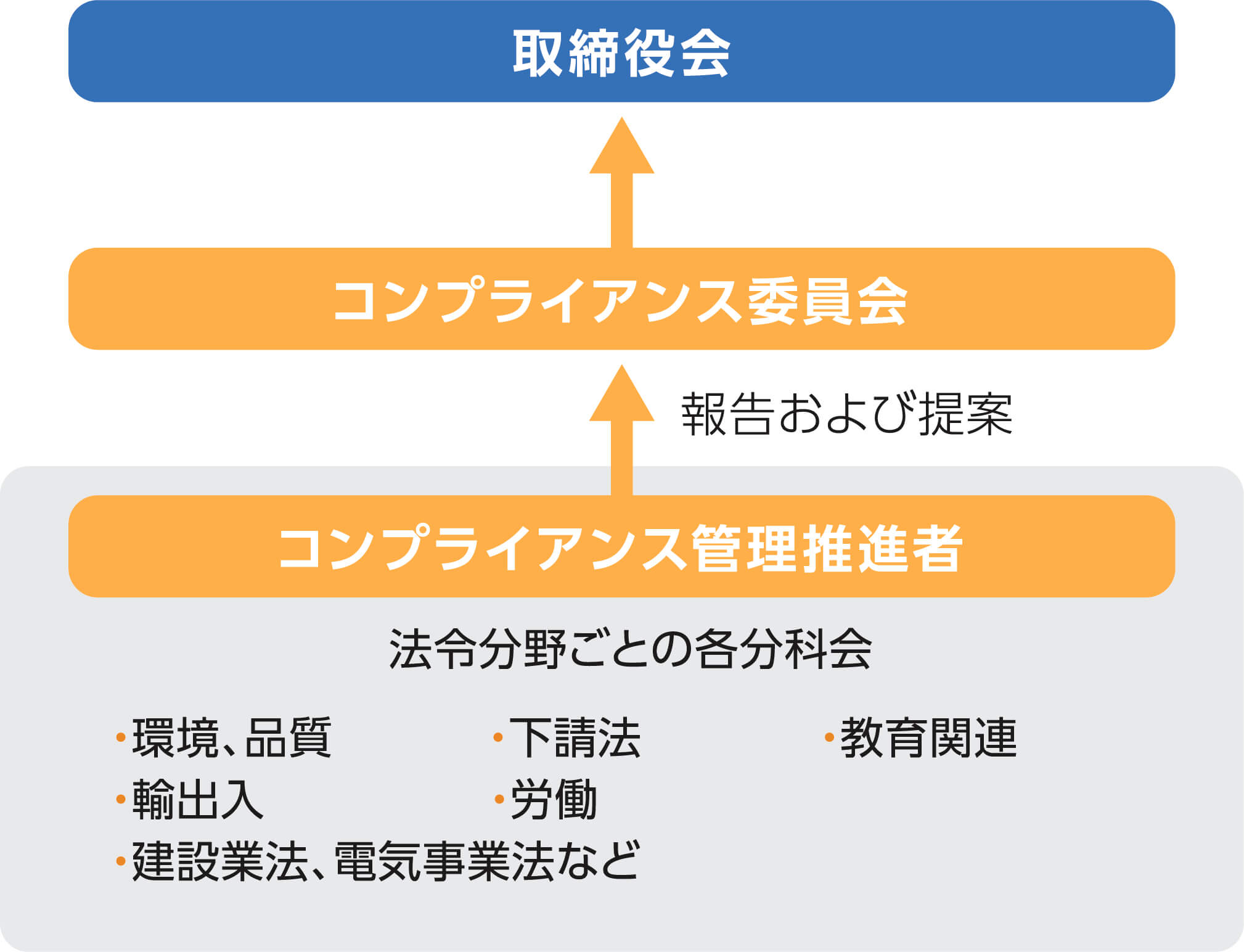

リスク管理のイメージ図

リスク管理体制

重要なリスク

リスク管理委員会では、次の21項目を会社としての重要なリスクに特定しました。今後も、リスク管理の強化に努めます。

リスク管理委員会

- 需要先業界の動向(自動車業界、 エレクトロニクス業界)

- 法的規制

- 他社との競合、新技術の開発遅れ

- 材料価格の変動

- 人材の確保・育成

- 固定資産の減損会計

- 情報システム障害

- 為替レートの変動

- 労働安全衛生

- 税務および移転価格税制

- 製品やサービス

- 海外での事業

- ハラスメント

- 売上債権等の貸倒

- 知的財産の擁護、侵害

- 技術ノウハウの流出

- 保有有価証券の価格変動

- 自然災害、事故、感染症等

- 品質管理体制

- 経営方針・経営戦略に関わるリスク

- 環境保全

事業継続マネジメント(BCM)の推進

JCUグループでは、緊急事態が発生した際でも事業を継続し、お客様への影響を最小限に抑えるために、事業継続計画(BCP)を立案し不測の事態に備えています。また、従業員に対してはイントラネットを通じて、危機管理規程や事業継続計画書(BCP)の周知を行い、意識の向上を図っています。

BCPでは、主な緊急事態として、大規模な地震、暴風、水害、火災、IT障害、サプライチェーンの寸断などを想定しています。

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、新潟県にある当社の生産本部が被害を受けましたが、迅速かつ適切な対応により人的被害もなく、通常営業日には無事復旧・稼働させることができました。また、BCP対応として、熊本県に国内2つ目となる生産工場の建設も進めています。

その他、国内外の拠点では、それぞれの国や地域の状況を十分に留意し、救急キット、緊急連絡網の整備、対応マニュアルの確認など様々な対策を継続しています。

今後もJCUグループでは、従業員の安全と事業の継続を第一とする対応を推進していきます。

訓練の実施

JCUでは、役職員の意識向上および有事の際に各自の役割を明確にするため、BCMに関する訓練を計画的に実施しています。

2024年3月期は本社で緊急対策本部の立ち上げに関する訓練を行いました。大規模な震災が発生した想定で、BCP発動宣言から各部門での従業員の安否確認および被害状況の確認、BCP対策本部長への報告などのシミュレーションを実施し、各々が有事の際にどう動くか、どのような障害があるかについて訓練を通して確認しました。

有事の際には被害があった各拠点で、緊急対策本部、本社でBCP対策本部を立ち上げます。本社での立ち上げが困難な場合は、マニュアルに従い代替拠点で立ち上げることになります。

安否確認システムの導入

JCUは、BCPの一環として、大規模災害や感染症の全国的・世界的大流行(パンデミック)時に従業員の安否状況を簡易かつ迅速に把握するための安否確認システムを導入しています。年間複数回、不定期に本システムを使った安否確認の訓練を実施し、緊急時に備えています。