資源の保全と有効活用

JCUグループは、地球環境を保全し持続可能な社会づくりに貢献するため、エネルギーの効率的な利用に取り組んでいます。

再生可能エネルギーの利用

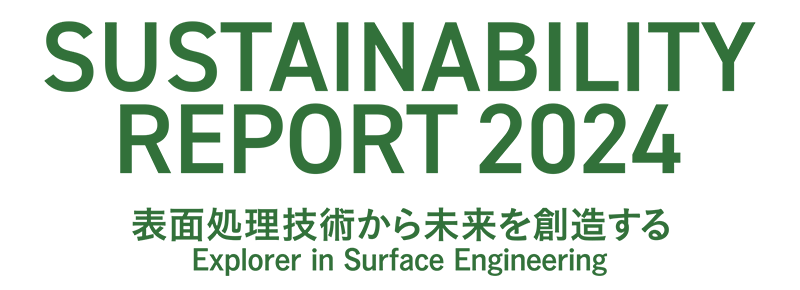

JCUグループは、温室効果ガスを削減するために再生可能エネルギーの利用を推進しています。国内事業所では特に電気使用量が大きい新潟の生産本部と神奈川の総合研究所に太陽光発電設備を設置し、CO2排出量の削減を行っています。海外拠点では中国・湖北の拠点において最大電気使用量の約40%を賄える太陽光発電設備を設置し、再生可能エネルギーの利用に取り組んでいます。

また、2025年12月に竣工予定の生産工場と研究所が併設された熊本事業所においても大容量の太陽光発電設備を設置予定のほか、各種最新の省エネ設備を導入し、地球環境に最大限配慮した施設としていきます。

JCUでは、脱炭素社会の実現に向け、これからも様々な取り組みを行っていきます。

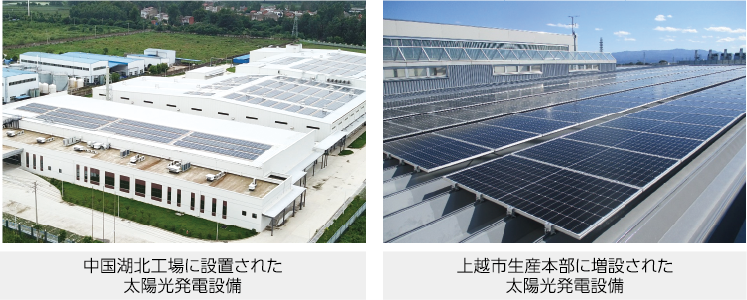

太陽光発電設備導入効果

- 東北電力公表値より二酸化炭素(CO₂)実排出係数を使用。

- 東北電力公表値より窒素酸化物(NOx)排出原単位を使用。

- 東北電力公表値より硫黄酸化物(SOx)排出原単位を使用。

- 2019年3月期実績の係数を使用。

- 2020年3月期実績の係数を使用。

- 2021年3月期実績の係数を使用。

- 2022年3月期実績の係数を使用。

- 2023年3月期実績の係数を使用。

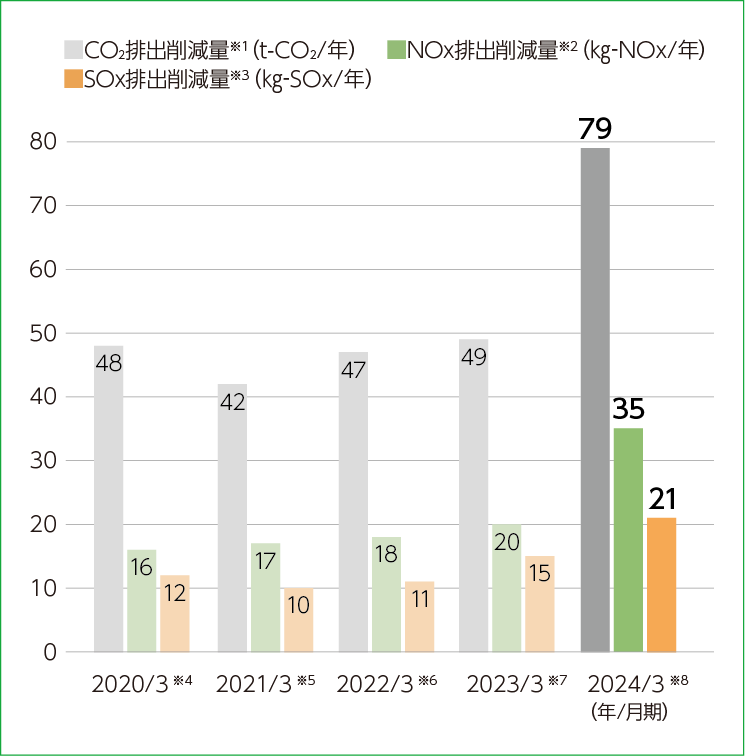

生産本部における電気使用量、自家発電量の推移

(太陽光発電設備容量100kW)

- 電気使用量=購入量+発電量−売電量

- 売電量を除く

各年度における

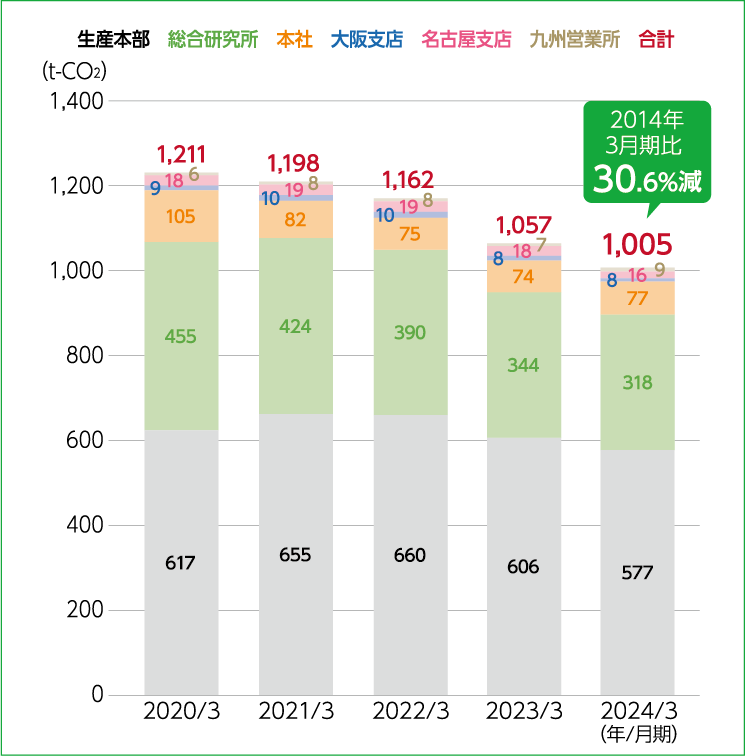

国内拠点の CO2排出量合計

- 各拠点の電気とガスを対象に算出しています。

- 算出には、東北電力、東京電力エナジーパートナー、関西電力、中部電力、九州電力、上越市ガス水道局、東邦ガス、東京ガス、LPガス協会などの各係数を使用しました。

カーボン・オフセットへの取り組み

JCUの生産本部は、新潟県上越市から全世界に製品を供給しています。JCUは、新潟県が進める、新潟県佐渡市における「トキの森プロジェクト」に賛同し、カーボン・オフセットへの取り組みに継続的に協力しています。

「トキの森プロジェクト」は、樹木のCO2吸収量を確保することによる地球温暖化対策の推進、森林整備の促進と林業の活性化を図るほか、放鳥されたトキの生息環境の向上や豊かな森林生態系の保全に寄与することを目的としています。

新潟県佐渡市にある森林では、間引きされた様子や、樹木の下の方は枝打ちがされている様子がうかがえます。間引きや枝打ちを行うことにより森林内の照度が確保され、CO2の吸収効率が改善されます。また、これらの作業により害虫の発生を抑制し、樹木の生育を促進するという効果もあります。人の手が加わることによって地球温暖化への対策が推進されています。

現在、佐渡市では、まだ数は少ないですが野生下のトキが観察できます。「トキの森プロジェクト」だけではなく地域の皆様の様々な活動によって生息地周辺の環境が整えられ、トキの野生復帰は着実に進んでいます。

「CO2ゼロ」への取り組み

JCUでは、地球温暖化対策として、二酸化炭素(CO2)排出量を把握し、削減に努めています。

電気とガスを対象にした国内拠点のCO2排出量の合計調査では、2024年3月期は2014年3月期と比較して30.6%の削減に成功しています。

国内拠点のCO2排出量合計の内訳は、総合研究所と生産本部で全体の約90%を占めています。

生産本部では、各拠点に先駆け太陽光発電設備を設置し、2022年には増設も行うなど再生可能エネルギーを積極的に導入しています。その結果、太陽光発電での自家発電率は、前期より11.1%増加し、27.6%となりました。

総合研究所においても、太陽光発電設備の導入のほか、省エネルギー型の空調設備やLED照明の設置などを行い、常に環境に配慮した活動に取り組んでいます。

JCUグループは中期経営計画で、2014年3月期を基準に、2031年3月期までに生産本部から排出されるCO2排出量を実質ゼロに、2051年3月期には国内拠点の総排出量を実質ゼロにすることを目標として掲げています。今後もJCUグループは目標達成に向けた努力を続けるとともに、環境に配慮した企業活動を通して、社会貢献を行っていきます。

カーボン・オフセット

CO2などの温室効果ガスを削減することは、地球温暖化対策において非常に重要です。しかし、日常生活や企業活動を行う上でCO2の排出は避けられません。

CO2の排出に対し最大限の削減努力を行い、それでも排出されてしまう量の全部または一部について、森林整備活動などの温室効果ガス削減事業に資金を提供することで埋め合わせを行う(オフセットする)ことをカーボン・オフセットといいます。

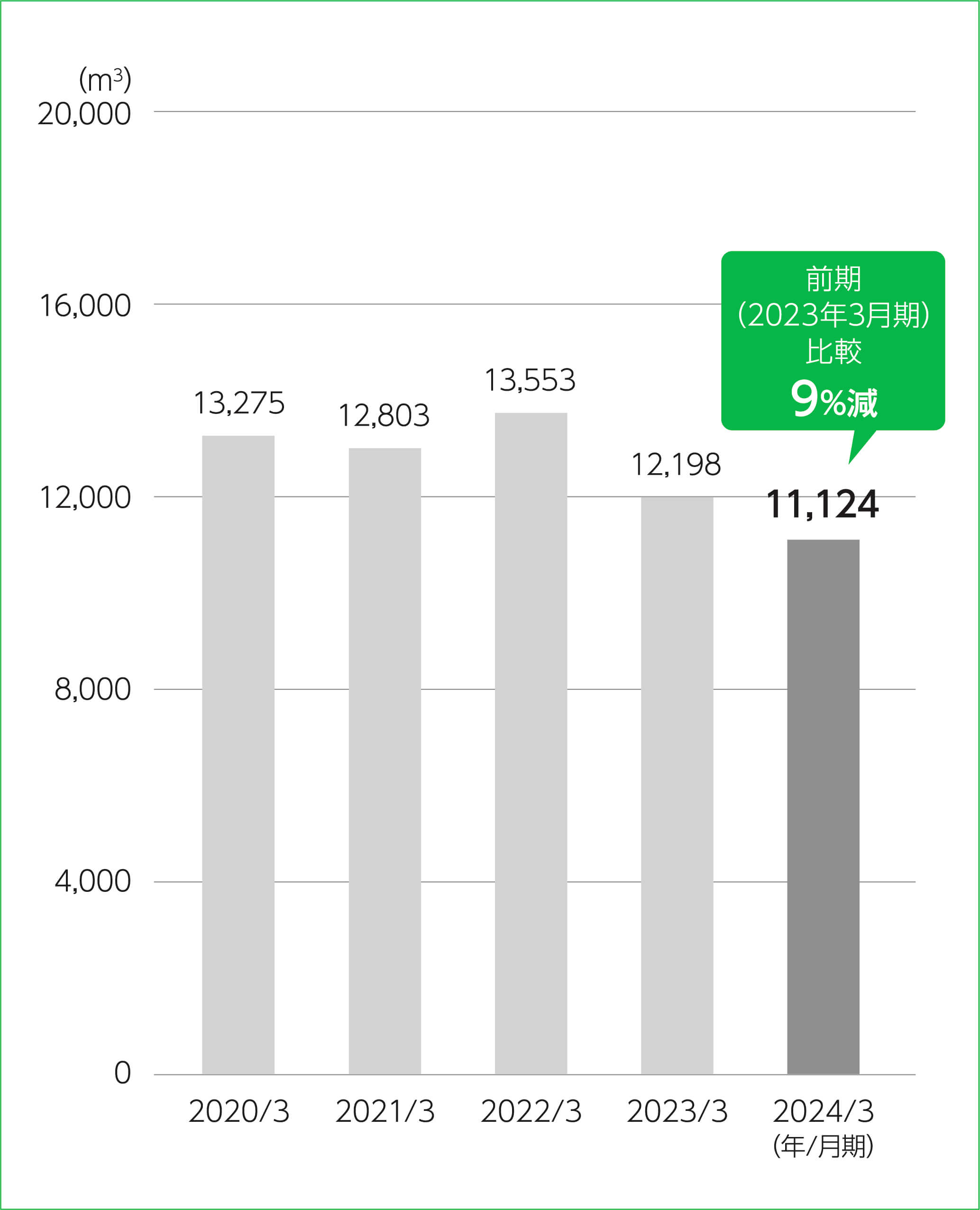

水使用量の把握

JCUでは、研究開発や製品製造の現場で多くの水資源を使用していることから、国内各拠点の水使用量の把握と削減に努めています。

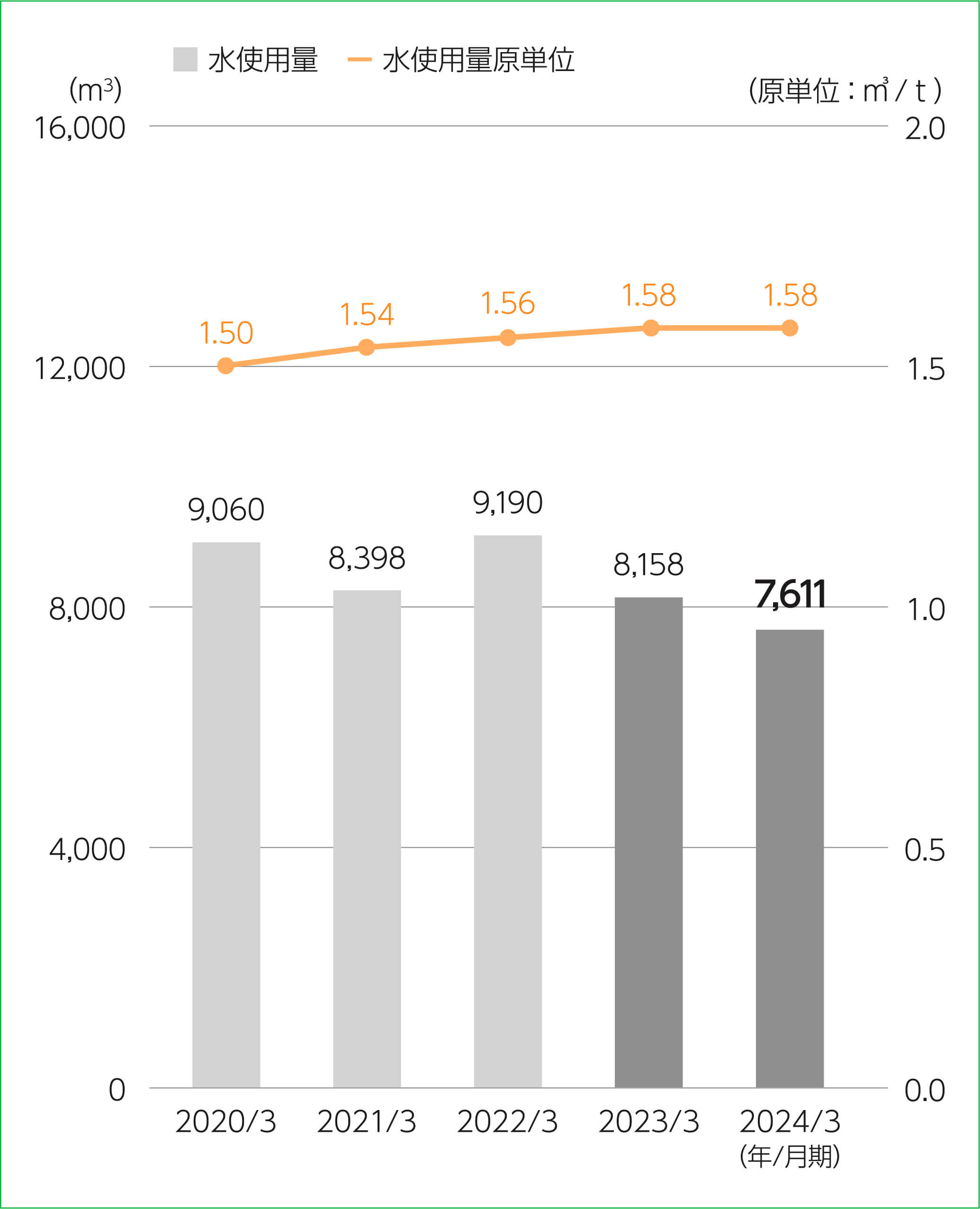

2024年3月期の国内拠点の取水量の合計は11,124㎥となり、前期と比較すると約9%の減少となりましたが、生産本部の製造量当たりの水使用量原単位は1.58㎥/tと、前期と同等でした。取水量の減少は、前期と比較して生産本部での製造量が減少したことが主な要因と考えられます。

水は、当社にとって製品製造における重要な原料の一つです。水資源に関する問題の解決は、持続可能な開発目標(SDGs)のゴールにも掲げられており、2025年12月に竣工予定の熊本事業所では、工場棟と研究棟の水のリサイクルや無排水化を計画しています。

その他、総合研究所や生産本部では、定期的に節水の呼びかけを行うなど削減の意識を定着させるよう活動しています。今後もJCUでは、水資源の使用量削減の取り組みを継続し、環境保全に貢献していきます。

国内拠点における年間水使用量

生産本部における

製造量あたりの水使用量原単位

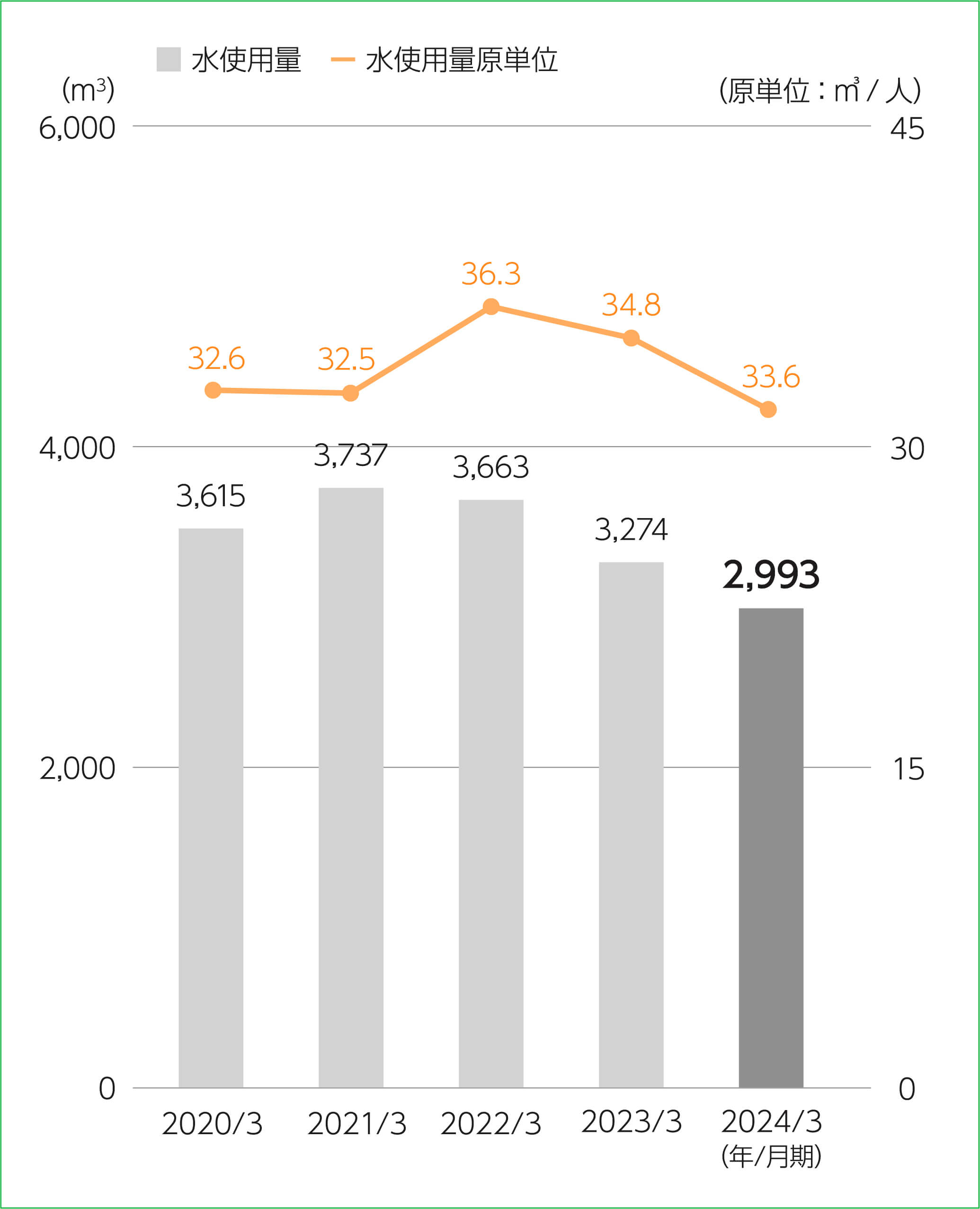

総合研究所における従業員数

あたりの水使用量原単位

廃水の適正な処理

JCUグループは、開発および製造拠点での廃水が周辺環境に悪影響を及ぼさないよう配慮しています。

総合研究所では、研究の過程で発生する廃水の一部を施設内の設備で中和沈殿処理しています。さらに、各事業所から排出される排水は分析機器を使用して管理を行い、環境基準を満たしていることを確認しています。

また、各拠点の内部設備で処理ができない廃水は、産業廃棄物として適正に処理しています。

化学物質の適正な管理

JCUグループは、環境化学物質を適正に管理し、環境負荷を低減しています。

総合研究所では、溶液容器が転倒しないよう防止策をとるとともに、実験設備には防液堤、ピットや側溝を設置することで外部への漏えいを防止しています。生産本部では、屋外タンクの防油堤、ピットや側溝の設置により漏えい防止策をしています。

また、漏えいが発生した際の対策キットを常備しており、これを使用した教育訓練を実施して緊急時に備えています。

原材料のリサイクル

JCUグループは、リサイクルなどを通じて、利用する資源の削減に取り組んでいます。総合研究所では研究・開発に使用した貴金属が含まれるめっき液および加工サンプルなどは回収し、リサイクルすることで資源を有効に活用しています。また、生産本部では製品製造の際に発生した廃棄物や洗浄水について、再利用が可能なものは回収、リサイクルして資源を有効的に活用しています。

廃棄物の削減

JCUグループは、廃棄物の削減のため資源の有効活用に努めています。

特定の製品輸送に使用する1トンコンテナは、お客様やお取引先様との間で往復することで、リユースを行っています。

また、生産本部で不要となった空ポリ容器は回収し、資源としてリサイクルしています。ポリ容器は洗浄した後、溶解して様々なプラスチック製品に再利用されています。さらに、金属などの廃棄物も、契約した廃棄物処理業者にて、再資源化されています。

大気排出物の浄化

JCUグループは、事業所から大気へ排出されるガスが周辺環境に影響を与えないよう浄化処理を行っています。また、定期的に環境測定を実施することで、環境の維持に努めています。

総合研究所および生産本部では、排出されるガスに含まれる有害物質の放出を防止するために排気洗浄塔を設置しています。ガスの浄化が問題なく行われていることは、定期的に外部の専門機関に分析を依頼し、問題がないことを確認しています。

また、生産本部では、使用しているボイラー・冷温水発生機に関して、ばいじん・窒素酸化物の分析調査を専門機関に定期的に依頼し、問題がないことを確認しています。